Presse

Famille je vous ai sur le cœur

La chronique théâtrale de Jean-Pierre Léonardini

l’Humanité Quotidien (2 Janvier, 2012)

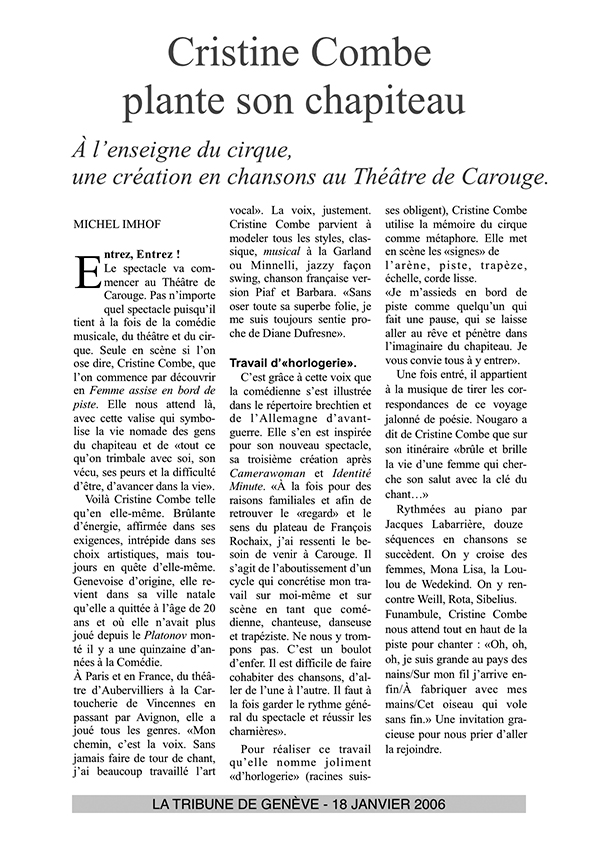

Aller voir en famille, pour les fêtes de Noël, Automne et hiver de l’auteur suédois Lars Noren, pièce mise en scène par Agnès Renaud (Compagnie de l’Arcade, sise à Soissons), relèverait à première vue du masochisme tribal, dans la mesure où c’est justement de la famille en tant que «?nœud de vipères?», comme disait François Mauriac, qu’il est terriblement question dans ce règlement de comptes à répétition qui a lieu dans la salle à manger de père et mère qu’on n’honore pas, lesquels, ainsi mis à l’épreuve, renvoient la balle comme ils peuvent. C’est affaire d’énergie dans les griefs. Ann (Sophie Torresi), la fille cadette, a le plus de jus. Trente-huit ans, mère célibataire d’un garçon dont le géniteur est en fuite, serveuse dans un bar pour homosexuels, elle lance la première salve de reproches contre la mère, Margareta (Cristine Combe), la soixantaine, ancienne bibliothécaire, «?aussi jolie et sourde, est-il spécifié, que Katharine Hepburn?». L’aînée, Ewa (Virginie Deville), quarante-trois ans, mariée sans enfant et qui en souffre, secrétaire, insomniaque, espère toujours arrondir les angles. Henrik, le père, la soixantaine, otorhinolaryngologiste, pas bavard, picole sec, abuse des After Eight et pleure toujours sa mère morte…

C’est là l’effectif de cette espèce de drame à stations sur la guerre totale au foyer en une période historique donnée, celle de l’écroulement des certitudes morales et affectives, tant dans la sphère économique que dans la bulle intime. Noren, héritier de Strindberg à l’ère postmoderne, connaît sur le bout des doigts, sous toutes ses formes, la musique de la déréliction jusque dans l’antichambre de la folie. La représentation vaut d’emblée par l’allant indispensable des interprètes, chacun dans un registre plus ou moins tendu suivant sa génération. Sophie Torresi, c’est dans le dynamisme déchaîné suivi d’abattement. Cristine Combe impressionne par une violence froide, l’entêtement de la femme au fond mal mariée qui a dû sauver les apparences et lutter sa vie durant contre le fantôme d’une belle-mère chérie par un fils inconsolable, à qui Patrick Larzille prête une sorte de distraction infiniment parlante, tandis que Virginie Deville construit finement, à petits pas, le portrait en pied de la fille éternellement passée au second plan. Au moment de tirer les rois en famille, le spectacle a pour le public une valeur propédeutique.

Les Trois Coups (21 janvier 2010)